티스토리 뷰

[ 밑줄/연결 ]

아드바이트

분리할 수 없는 '하나'이며, 깨달음 과정과 노력이 필요 없는 직접적인 길을 가리킨다.

'하나임'은 대상이 아니며 주체과 객체가 둘이 아닌 '있음'이다.

고대 베단타, 붓다와 예수로부터 시작된 아드바이타는 수피와 루미, 에크하르트 수사, 도겐 선사근대에는 라마나 마하리쉬, 니사르가닷따 마라하지, 발세카, 슈리 푼자..20세기에는 토니 파슨스, 에크하르트 톨레, 아디야 산티, 바리언 케이트, 루퍼스 스파이라, 켄 웰버 등 동양에는 틱낫한, 스즈키 순류, 숭산, 달라이 라마, 법상, 김기태, 심성일, 이문호가 현대 언어를 적용하여 아드바이타 삿상을 펼쳐 보이고 있다.

따로 떨어져 존재하는 것처럼 보이는 '나'와 '너', '세상'은 모두 둘로 나눌 수 없는 전일성의 표현일 뿐, 오직 '하나'만이 존재한다면 '나'와 '너', '나'와 '세상'의 차별도 없고, '깨달음'과 '깨닫지 못함'의 차별도 없기에 그저 있는 그대로, 어디로 가거나 무엇을 구할 필요 없이 모든 것이 완벽하고 아무런 문제가 없다고 한다.

'개인 깨달음은 없다'는 진실

세상에는 찾을 것도 없고, 사람도 없으며, 갈 곳도 없다.왜 그러한가?추구하는 '개인'은 하나의 관념이며 유령이기 때문이다.

찾는 이상, 그것을 약속하는 스승은 나타나게 되어 있다.구도자들은 끝없는 노력 끝에 뒤늦게 세 가지를 깨닫는다.첫째, 자신이 짜릿한 경험을 했어도 '이것'은 아니다.둘째, 경험은 '이것'과 가깝지만 '이것'으로 데려갈 수 없다.셋째, 궁극적인 깨달음은 찾지 못했고, 영원이 찾지 못한다.

"꾸도하지 마라. 아무것도 추구하지 마라!"그러나 그렇게 말하는 스승은 거의 없다.

놀라운 경험을 하는 '의식'도 '그것'이다. 깨달은 자의 '의식'도 이와 같다. 따로 증명할 필요가 없다. 이 평범한 '의식'은 경계가 없고 단 '하나'이다.

그러므로 당신은 하나의 '의식'이다.

더 따지지 마라.

영적 탐구를 유지시키는 믿음은 다음과 같다.첫째, 개인이라는 믿음. 이것이 나와 남을 구별한다.둘째, 시간이 존재한다는 믿음. 이것이 과거와 미래를 구별한다.셋째, 선과 악, 높고 낮음이 있다는 믿음. 이것이 세상을 좋은 것과 나쁜 것, 영적인 것과 세속적인 것, 윤회와 열반으로 나눈다.

----> 셋째는 승찬선사의 신심명의 한 구절이 생각난다.

至道無難 唯嫌揀擇 但莫憎愛 洞然明白 (지도무난 유혐간택 단막증애 동연명백)

지극한 도(진리)는 어려운 것이 없다

오직 가려내고 선택함(분별, 차별)을 싫어할 뿐이다.

다만 미워하고 사랑하지 아니하면 환하게 명백하리라

존재하는 것은 '의식' 뿐이며 '의식'안에서 모든 것이 나타났다 사라진다.

'인생은 사는 것'이 아니라 '살아지는 것'이다....우리는 모두 연기하는 배우이다....

'영화에서 일어날 일은 일어나게 된다.' 매 순간 일어나는 일은 일어날 일이었다.

인생에서 나타나는 나을 포함, 모든 존재는 환영이며,꿈속에 나타나는 사물과 마찬가지로 실체 없는 형상일 뿐

꿈과 마찬가지로 지금 경험하는 모든 것은 '의식'의 반영이다.

꿈이나 현실 모두 하나의 '의식'이다.

붓다의 말처럼 일어날 일은 일어나고 이루어질 일은 이루어질 뿐 모든 사건은 개인과 상관없는 일이다.

세상이 환영인데 나만 실체라는 생각이 합리적인가?

모든 개인이 유령인데 나만 깨달았다는 생각이 합리적인가?

에고는 항상 삶의 목적과 경로를 찾으려 하기 때문이다.

이런 이유로 사람들은 '있음'은 찾을 필요가 없으며 정해진 길이 없다는 진실을 거부한다.

요즘 '도판'의 유행어는 '지금 여기, 이 순간을 살아라!'이다.

이런 구호를 수행 기법으로 받아들인다면 더 큰 문제가 생긴다.

'지금 여기'를 개인적 목표로 삼게 되기 때문이다.

'지금 여기'는 관념이며, 마음이 갖고 노는 장난감이다.

'있음'은 '지금 여기'를 알지 못한다.

---> 맞을 수도 있다. 온갖 것이 마음의 장난감이라면...

---> 그렇다면 '지금 여기'는 마음의 장난감이고, '있음'은 장난감이 아니라는 것인가?

---> 이를 넘어서, 인간이 살아가는 동안 마음은 장난감을 벗어날 수 있는가? 마음의 장난감은 나쁜 것인가?

옳고 그름 없이 모든 존재가 허용된다.

흑백 구분이 백일몽임을 알아체면 날카로운 심판을 떠난 관찰이 일어난다.

관찰은 자기중심적이나 타인 방관이 아니다. 겉보기에 세상에서 맡은 자신 역할을 계속된다.

스크린은 투사되는 영상에 관심이 없다. 스크린은 개입도, 집착도 하지 않으며, 빛 또한 그러하다.

상승 욕구와 영적 위계, 그리고 영적 행로를 추구하면서 생겨난 부작용이다.

이 모든 영적 무지, 영적 이기주의, 영적 비즈니스가 뭉쳐서 돌아가는 도판 산업이다.

드물지만 도판과는 거리가 먼 스승도 있다.

이런 스승은 자신을 높이지 말라 하며, 우상 숭배를 경고한다.

스승은 자신도 불완전하며 결함이 있다 말한다. 또한 가르침(Teaching)보다는 가리킴(Pointing)에 관심을 두라 말한다.

깨달음은 자기 계발이나 개인적 희망이 아니다.

자신이 수리가 필요한 불량 인간이 아님을 알아차린 상태이다.

'있음'은 개인 사업이 아니다.

구도 행위는 자신에게 이미 주어진 '있음'을 쫓아낼 뿐이다.

구도자는 희망 -> 노력 -> 좌절로 이루어진 쳇바퀴를 돈다.

이러한 과정 삶이란 저절로 살아지는 '있음'이라는 진실을 회피할 뿐이다.

깨달아도 문제는 그대로 남아 있다네.

차이점이란 더 이상 문제를 가진 개인이 없다는 점이야.

깨달음에 대한 오해가 있다네.

깨달은 자는 모든 것을 알고 모두 용서하며 영원한 평화 속에 산다는 믿음이지.

이거야말로 망상이야.

'현재를 살아라'란 말이 있죠?

현재의 삶이란 시간적 개념이 아니라 개인적 관점을 개입시키지 않는 삶을 말합니다.

이것은 원인과 결과에서 벗어난다는 뜻입니다. 과거도, 미래도 존재하지 않고 심지어 개인도 존재하지 않는다는 사실을 알아차리면 갈 곳도 없고 할 일도 없죠.

깨달음은 걱정과 두려움을 포함한 평범한 일상입니다.

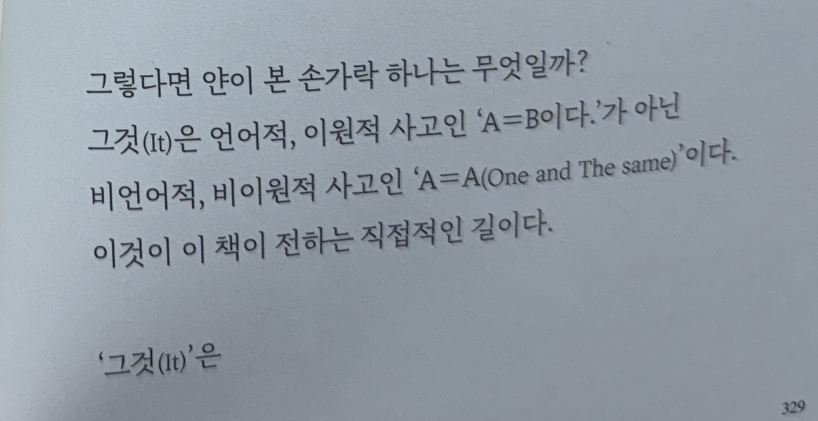

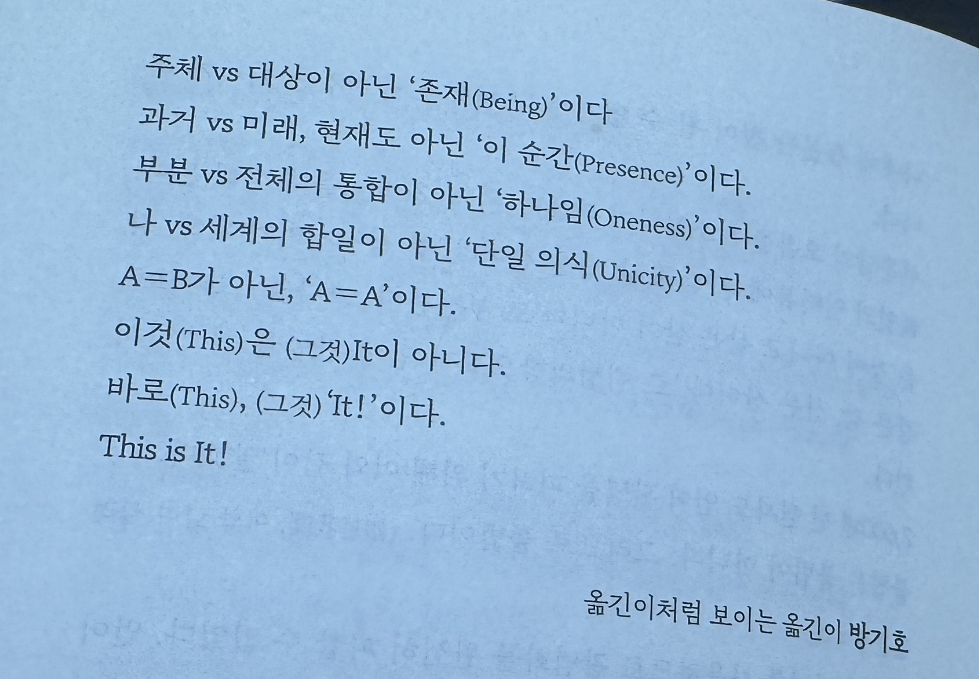

(옮긴이 맺는 말)

'그것(it'은 무엇인가?

'그것'은 바로 단 하나의 '의식'이다.

'의식'은 모두가 공유하며 모두가 알고, 모두가 쓰는 '바로(This) 그것(it)'이다.

진리에는 세 가지 속성이 있다.

첫째, 진리는 공기와 같아서 얻을 필요 없다.

노력해서 깨달았다면 그런 것은 진리가 아니다.

수행자란 숨 쉬기 위해 공기를 구걸하는 거지와 같다.

둘째, 진리는 빛과 같아서 누구에게나 비춘다.

빛이 나에게는 없고 스승에게만 있다면 진리가 아니다.

수행자란 하루 종일 빛을 따라 멤도는 비루한 해바라기와 같다.

셋째, 진리는 시간, 공간이 없고 '지금 여기'이다.

그러므로 깨달음이 미래에 있고, 히말라야 사원에 있다면 진리가 아니다.

견성체험, 구원, 불성, 참나, 해탈, 열반, 깨달음, 도, 초월적 삶.....

모두 가짜 스승이 만든 가짜 해답이다.

[ 자평 ] 모르겠다.

붓다가 비이원론자인가? 과연 '있음' 하나면 다 되는가? 라는 여러 '생각해 볼꺼리' 정도로 읽었다.

내용 전부를 공감의 마음에 담아 두지는 못했다. 또한 공감을 목적으로 재독을 할 필요성도 못 느꼈다.

특히 무슨 주장이든 나는 구체적 방법에 대한 언급이 없는 것에 대해서는 지극히 공감력이 떨어 진다.

책 내용대로 이런 '도판'에서나마 내가 붓다를 좋아하는 이유는 구체적인 방법을 제시했기 때문이다.

내 수준에서는 판단 보류이며 판단을 할 이유나, 추가적으로 판단의 시간을 가질 이유도 없겠다.

비이원론에 대한 책이다. 나는 잘 모르겠다. 이것이 진리인지...??

범심론이나, 상주론인 것 같기도 하고....

또한 붓다가 비이원론주의자인가? 비이원론이 상주론하고 비슷한거 아닌가?

---> 공성만을 강조하고 현상을 부정하는 것은 허무주의, 단멸론에 해당하며,

반대로 현상의 본질을 '영원한 자아', '영혼', '아트만', '참나' 처럼 독립적이고 변하지 않는 자성이 있는 것으로 여기는 것은 영원주의, 상주론에 해당한다.

---> 이 책에 나오는 분들은 '있음'으로 표현한다. 단어만 다르지 상주론에 해당하는 것 같기도 하고..

---> 그렇게 생각하는 이유는 대부분의 상주론이 핵심이 뭔가 '하나' (그것의 용어는 다 다르더라도)을 앎으로써 모든 다른 것을 알았다는 것으로 본다는 차원에서는 다 같아 보이기 때문이다.

----> 그러나 중도의 원리를 가르친 붓다는 (내가 이해하기로) 진정한 우리 마음의 본성은 극단을 배제한 공성과 현상으로 딱 잘라 나눌 수 없는 것, 또는 두 개 요소의 서로 영향을 주고 받는 작용이라고 한 것으로 알고 있다.

내가 뭐 이론 이론을 다루는 사람이 아니라 별 관심은 없다.

이 분야의 고수들의 꽤 긴 글들도 인터넷에는 많으니...

인도(15) : 삼키아 학파(Samkhya s.. : 네이버블로그

인도(15) : 삼키아 학파(Samkhya school), 그리고 이원론(二元論)과 비이원론(非二元論) 등에 대하여

인도(15) : 힌두의 육파 철학-(1) 삼키아 학파(Samkhya school), 그리고 이원론(二元論)과 비이원론(非二...

blog.naver.com

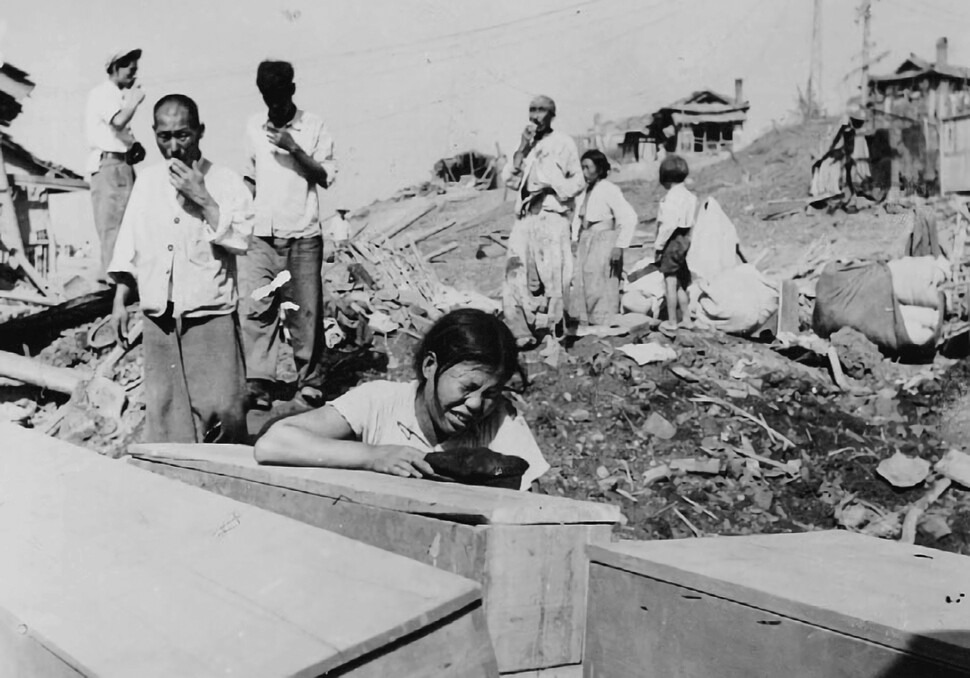

세상의 고통과 사람의 고통, 나의 고통은 분명히 (영원하지는 않지만) 존재한다는 것이다. 느껴진다.

다만 궁금한 것은 비이원론자들에게 이를 어떻게 느끼는가? 이다.

영원하지 않기에, 존재하지 않는, 일시적 환영일 뿐이라는 요설말고.....

정말 그들에게는 그 순간도 완벽하고 아무런 문제도 없게 보이는 건지....

아니면 그냥 환영이며, 영화에 한 장면처럼 보이는 건지...

아니면 아무런 판단도 없이, 그저 관찰만 있는지....

'읽은 책들' 카테고리의 다른 글

| 남들 차트 볼 때 나는 따박따박 배당 월급 받는다 by 차 창희 (35) | 2024.11.29 |

|---|---|

| 나는 회사 밖에서 월급보다 많이 법니다 by 방 준식 (0) | 2024.11.29 |

| 황금별의 미국 주식 배당 ETF 투자 습관 by 최 윤정(황금별) (6) | 2024.11.28 |

| 한 사람의 노래가 온 거리에 노래를 by 신 경림 외 (2) | 2024.11.28 |

| 관촌수필 by 이 문구 (29) | 2024.11.25 |

- Total

- Today

- Yesterday

- 머신러닝 디자인 패턴

- Ai

- 개발자가 아니더라도

- 양자역학

- 샤룩 칸

- 참을 수 없는 존재의 가벼움

- 돈

- 직감하는 양자역학

- 게티어 문제

- 게티어

- 불교

- 고도를 기다리며

- 상대성이론

- 부정성 편향

- 스케일의 법칙

- 혁신

- 최진석

- 당신은 AI를 개발하게 된다

- 개념

- 디지털 트랜스포메이션 엔진

- 사회물리학

- 데브옵스 도입 전략

- 경영혁신

- 안나 카레니나

- 복잡계의 새로운 접근

- 파괴적 혁신

- 이노베이션

- 인공지능

- 지식론

- 인식론

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |